Parlando di pesca, la relazione tra condizioni meteo, in particolare la pressione atmosferica, e il comportamento dei pesci è forse uno dei temi più dibattuti. Partiamo da alcune certezze.

È noto e provato che i pesci siano in grado di rilevare i cambiamenti di pressione idrostatica e che possano utilizzare queste informazioni per determinare a che profondità si trovano ed integrarle, insieme ad altri segnali, sia per lo spostamento nell’ambiente tridimensionale che in comportamenti complessi.

Spot meritevoli di attenzione come ad esempio aree ricche di nutrimento, aree fortemente predate, o rifugi localizzabili nella colonna verticale vengono riconosciuti e ricordati dai pesci che potrebbero dunque decidere di tornarvi o starne lontani se necessario. Il preciso meccanismo fisiologico alla base della percezione della profondità deve ancora essere identificato con esattezza tuttavia appare molto probabile un ruolo importante della vescica natatoria. [1]

Detto questo la domanda che ogni pescatore si pone e alla quale con l’esperienza cerca di dare risposta è se le variazioni di pressione atmosferica vengano percepite dai pesci, quando e soprattutto quali comportamenti possano determinare.

Pressione e attività anticipatoria

Diverse risposte comportamentali a fattori meteorologici (es. vento, abbassamento della pressione atmosferica, ecc.) sono state interpretate come possibilità da parte dei pesci di anticipare i cambiamenti del proprio habitat e sono legate sia alla capacità sensoriale che ad una forma di associazione e memorizzazione delle informazioni. [2]

In altre parole i pesci sarebbero in grado di capire in anticipo (fino anche ad un giorno prima) se una perturbazione ciclonica sta per arrivare e di conseguenza metterebbero in atto comportamenti, come la ricerca di cibo, prima che le condizioni peggiorino. Questa è la “base scientifica” che giustifica l’osservazione generale, da parte di noi pescatori, di un’aumentata attività dei pesci nel periodo immediatamente precedente un abbassamento di pressione (che di solito si accompagna ad un peggioramento delle condizioni meteo). Si possono così identificare quattro momenti:

- Pressione atmosferica in diminuzione (bassa pressione in arrivo): aumento dell’attività a partire da 24 ore prima l’arrivo della bassa pressione.

- Bassa pressione costante: quando la bassa pressione si stabilizza i pesci tendono a migrare in acqua più profonda in quanto le condizioni del mare a maggior profondità sono più stabili, durante una perturbazione, che nel basso fondale. Può esserci anche un motivo legato al raggiungimento di un equilibrio pressorio.

- Pressione atmosferica in aumento: è una fase di riadattamento e l’attività dei pesci riprende gradualmente. C’è da considerare tuttavia che in mare la fase di scaduta di una mareggiata mette in moto tutta una serie di meccanismi per i quali la presenza di nutrimento può essere abbondante, stimolando pertanto l’attività.

- Pressione atmosferica normale/alta stabile: l’attività dei pesci è nella media e altri fattori (vento, corrente, luminosità, temperatura, marea, ecc.) concorrono a determinarne il maggiore o minor livello.

Effetti sulla marea

L’effetto barometrico inverso consiste in una variazione dei livelli del mare in risposta a variazioni della pressione atmosferica. Quando la forza che la massa d’aria esercita sulla superficie terrestre diminuisce (bassa pressione) il livello marino si innalza, viceversa quando la forza aumenta (alta pressione) si abbassa. Questo ed altri fattori (es. il vento) producono oscillazioni irregolari (marea meteorologica) che si sovrappongono alle classiche oscillazioni a ritmo “regolare” dovute agli effetti del sole e della luna (marea astronomica). In generale, con una certa approssimazione, ogni millibar di diminuzione o aumento della pressione atmosferica rispetto al suo valore medio (1013 mmbar) determina una variazione di ± 1 cm del livello del mare. [3] Ne viene che i fenomeni depressionari di una certa entità producono movimenti delle masse d’acqua che si riflettono probabilmente in modificazioni comportamentali nei pesci.

Vanno poi considerati anche l’effetto del vento che spinge verso la costa (sovralzo di vento), delle onde e della turbolenza che si associano, nei primi momenti di una perturbazione, ad un aumento delle attività sia di spostamento che di nutrimento in numerose specie di pesci.

Bassa pressione e leggero vento di scirocco in scogliera naturale. Il livello idrometrico è aumentato per l’effetto barometrico inverso ed il sovralzo di vento.

Questi principi generali vanno poi contestualizzati. Qui entra in gioco l’esperienza del pescatore e la profonda conoscenza degli spot che frequenta. L’approccio all’inglese in acqua bassa per esempio (qui un’articolo sulla tecnica) richiede condizioni di mare calmo e quindi rappresenta una delle possibili scelte nelle 24–36 ore prima l’arrivo di una perturbazione, quando la pressione inizia il suo calo e i pesci entrano in attività (attività anticipatoria). Anche per il feeder classico il ragionamento è analogo. Man mano che le condizioni si fanno più impegnative una soluzione alternativa può essere quella di spostarsi su fondali maggiori, come in scogliera, per un approccio a bolognese. I pesci, inoltre, rispondono alle perturbazioni in maniera variabile a seconda delle specie, con i saraghi che risultano ad esempio particolarmente attivi anche quando il mare è molto mosso mentre le orate tendono a preferire condizioni di calma.

Pressione atmosferica, condizioni del mare, tipo di pesca, di pesce e spot presentano dunque relazioni che devono essere considerate con grande attenzione.

Effetti sull’illuminazione ambientale

In genere la bassa pressione si associa a cielo cupo, nuvoloso e non di rado a precipitazioni. Ciò è dovuto al fatto che l’aria che sale verso l’alto si raffredda e si condensa. Ma al di là dei fenomeni fisici ciò si traduce, come dicevamo, in una riduzione della luminosità ambientale: il cielo si fa scuro e così l’acqua. È una situazione che spesso stimola l’attività di certi pesci, in modo particolare di predatori come le spigole che trovano quindi una condizione più favorevole per svolgere la loro attività di ricerca e attacco delle prede.

Bassa pressione, nuvolosità diffusa e riduzione generale della luminosità ambientale.

Mappe meteo

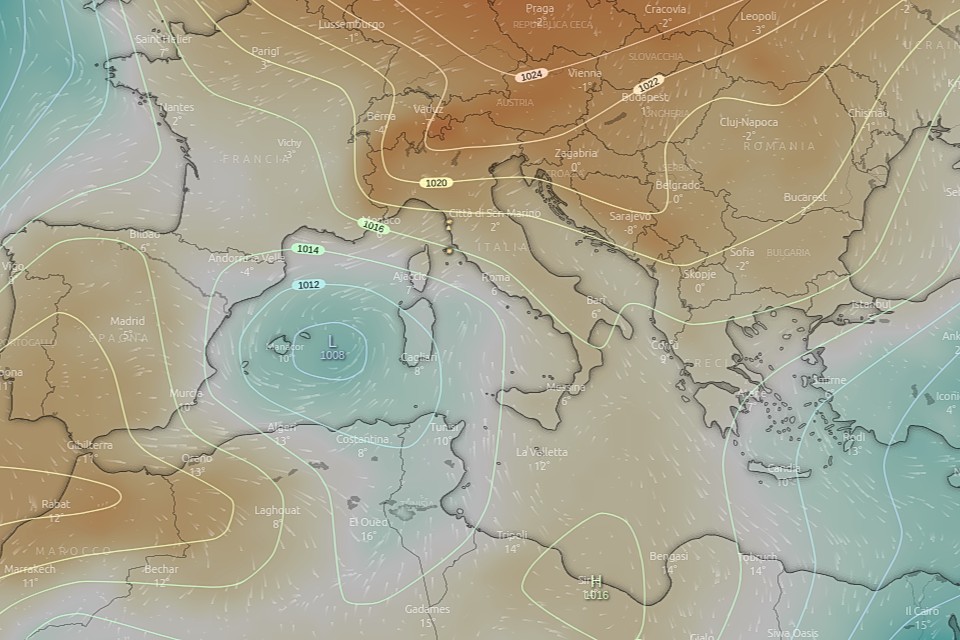

Prevedere l’arrivo di una bassa pressione è oggi abbastanza facile grazie alla consultazione delle numerose mappe meteorologiche disponibili in rete. Un buon servizio è quello offerto gratuitamente da Windy.com in quanto consente di mettere a confronto diversi modelli (es. ECMWF, GFS, ICON, ecc.) e dunque sovrapporre le informazioni al fine di stimare il percorso e la velocità di spostamento media della bassa pressione.

Previsioni meteo. Mappa della pressione atmosferica. https://www.windy.com/it/-Pressione-pressure

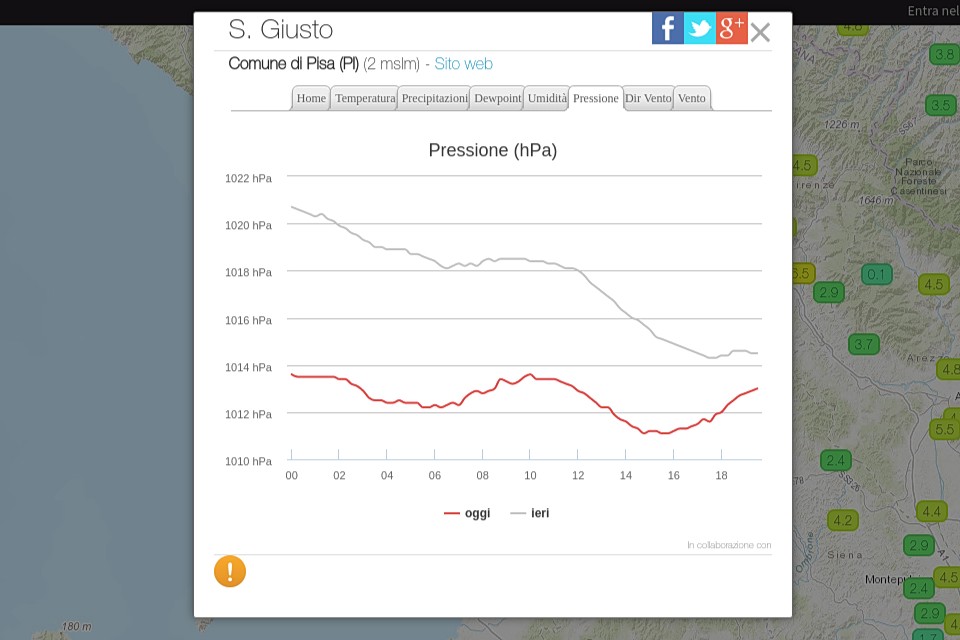

Trovo interessante anche il monitoraggio dei valori reali grazie ai dati forniti da una stazione meteo locale, il che è un po’ come osservare il barometro ma avendo in più a disposizione un grafico dell’andamento. Tra i vari servizi online segnalo Meteonetwork. Ovviamente si tratta di misurazioni che forniscono un’istantanea del momento e non sono utili a scopo previsionale. Si tratta tuttavia di un’informazione, per i pescatori più curiosi, che può essere messa in relazione con eventuali catture e contribuire così a definire più chiaramente uno scenario ed una tendenza.

Meteo live. Mappa delle stazioni meteo locali. https://www.meteonetwork.it/rete/livemap/

Bibliografia

- Davis, V.A., Holbrook, R.I. & de Perera, T.B. Fish can use hydrostatic pressure to determine their absolute depth. Commun Biol 4, 1208 (2021). https://doi.org/10.1038/s42003-021–02749‑z

- Marie-Laure Bégout Anras, Jean-Paul Lagardère, Variabilité météorologique et hydrologique. Conséquences sur l’activité natatoire d’un poisson marin, Comptes Rendus de l’Académie des Sciences — Series III — Sciences de la Vie, Volume 321, Issue 8,1998, Pages 641–648, ISSN 0764–4469, https://doi.org/10.1016/S0764-4469(98)80003–6.

- Beltrami, Gian Mario, Marea astronomica e meteorologica in Italia: Analisi propedeutiche ad applicazioni di ingegneria marittima e costiera e allo sfruttamento delle sue potenzialità energetiche, Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, delle Acque e del Terreno Università degli Studi di L’Aquila.